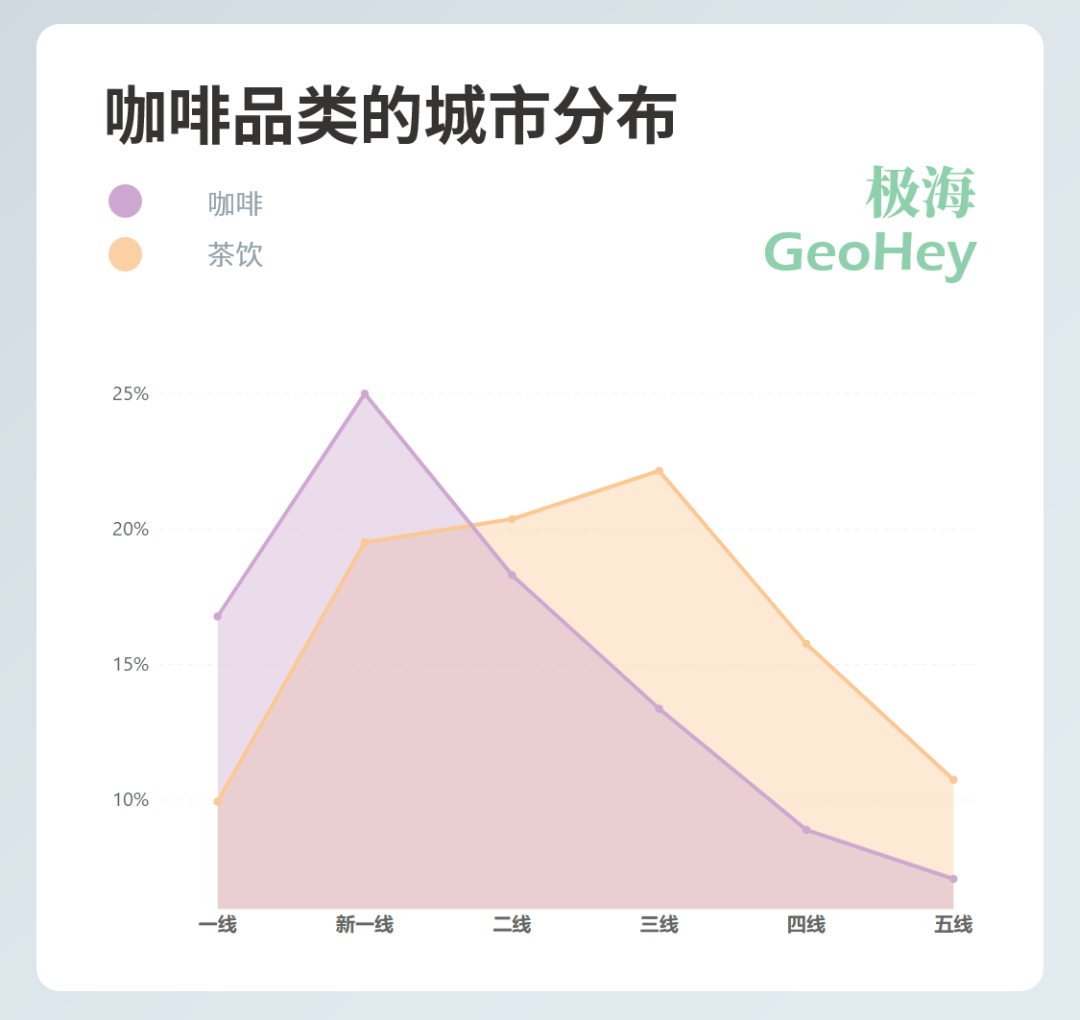

,分析一個城市的品類規(guī)模會更加精準

。

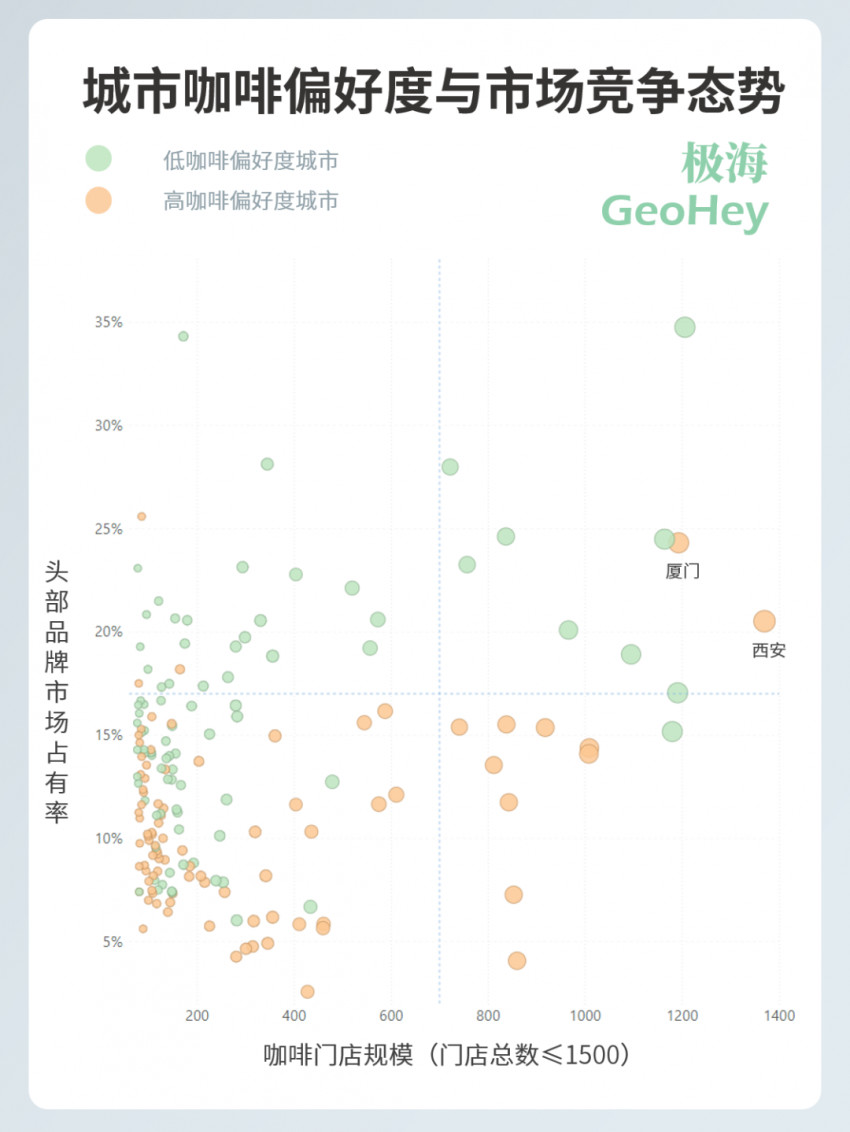

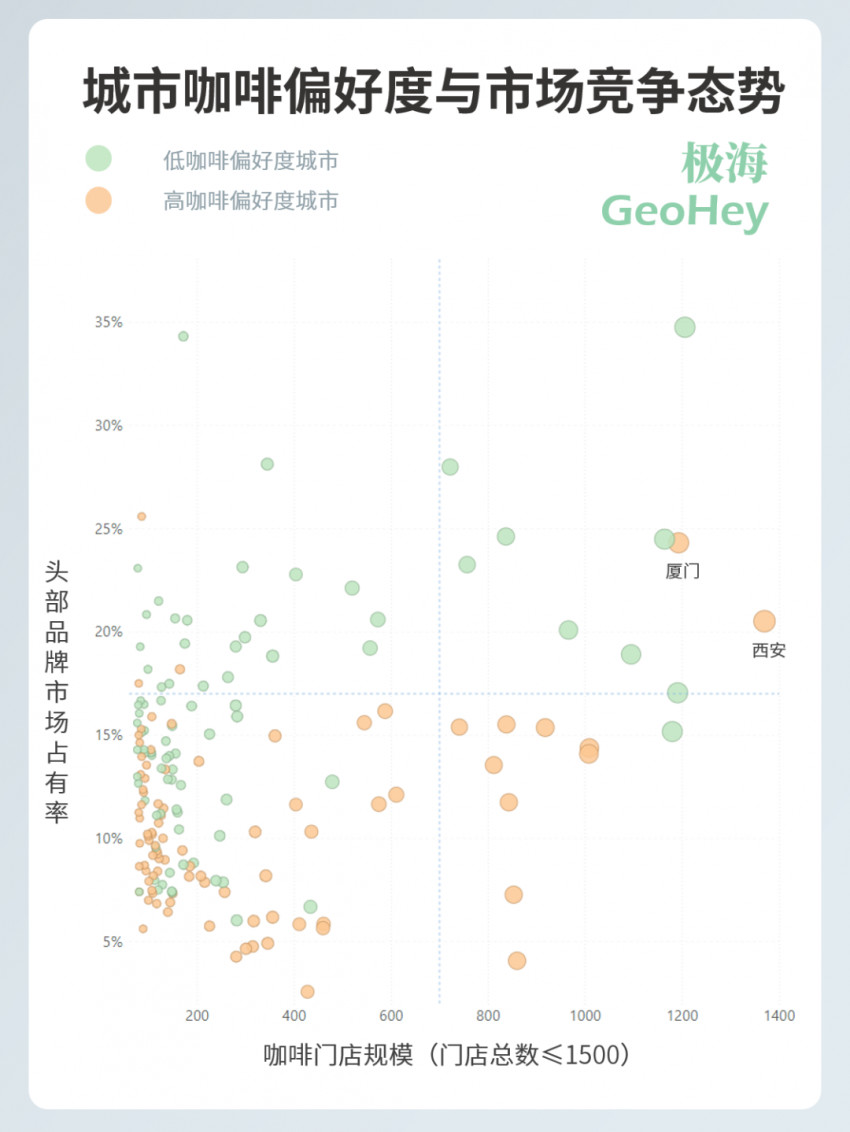

03 城市對咖啡的偏好如何影響市場競爭態(tài)勢

?品類規(guī)模可以很好的評估一個城市的市場容量

,在此基礎上,我們進一步識別出另一個影響城市選擇的關鍵因素——城市咖啡偏好程度

。

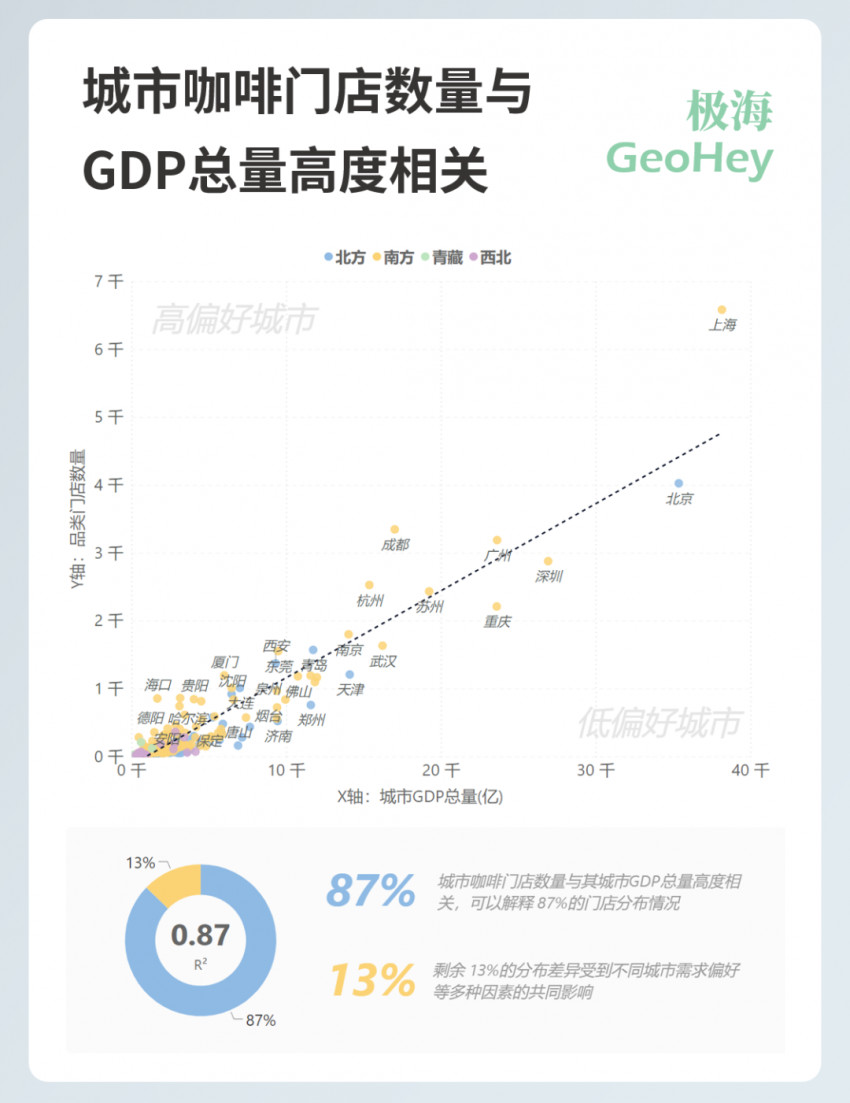

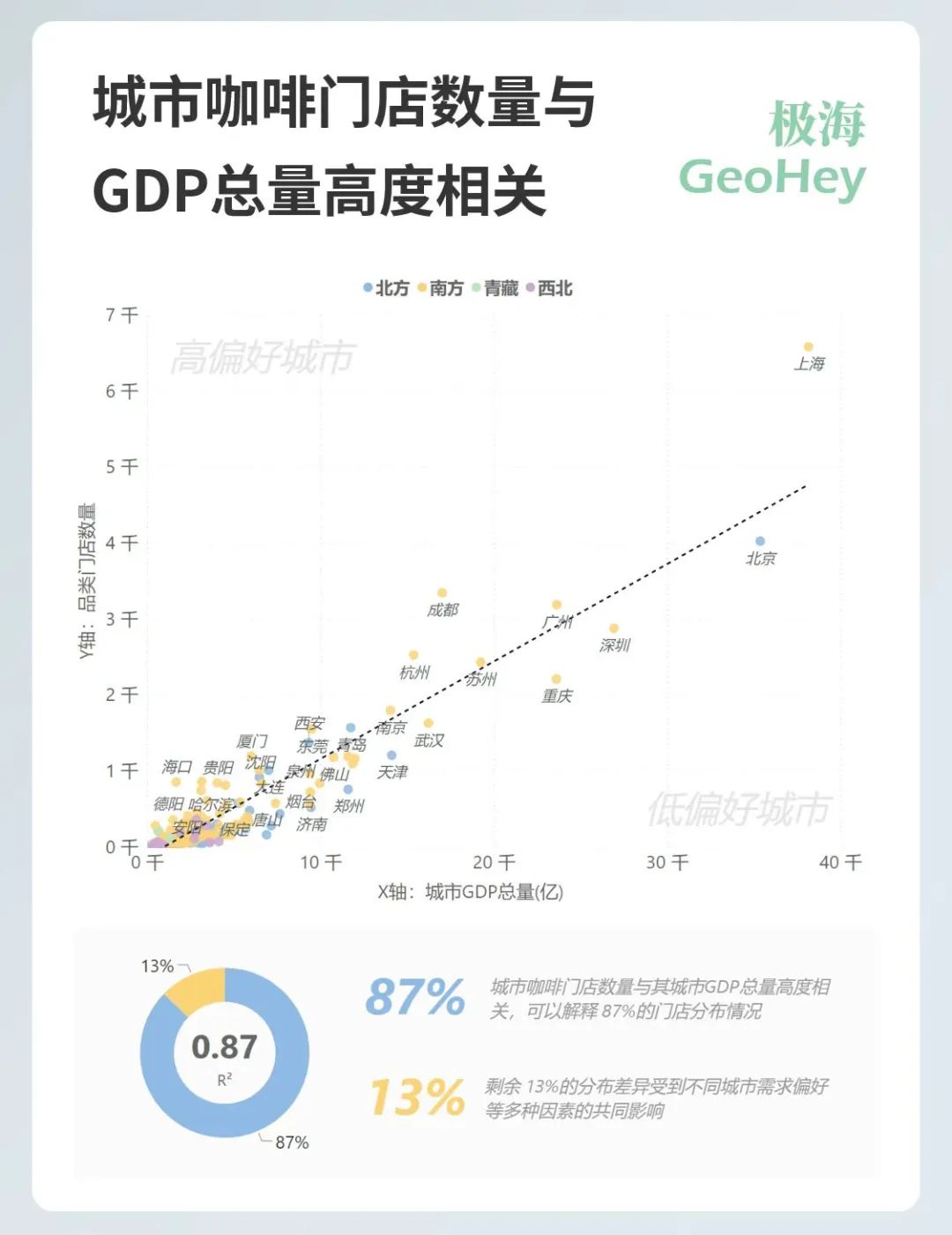

有的城市的消費者

,如上海

、成都會更喜歡喝咖啡,有些城市的消費者

,其實沒有那么喜歡喝咖啡

,比較典型的像北京和重慶

,相對于其經濟體量而言

,他們的咖啡門店數量要少得多

。

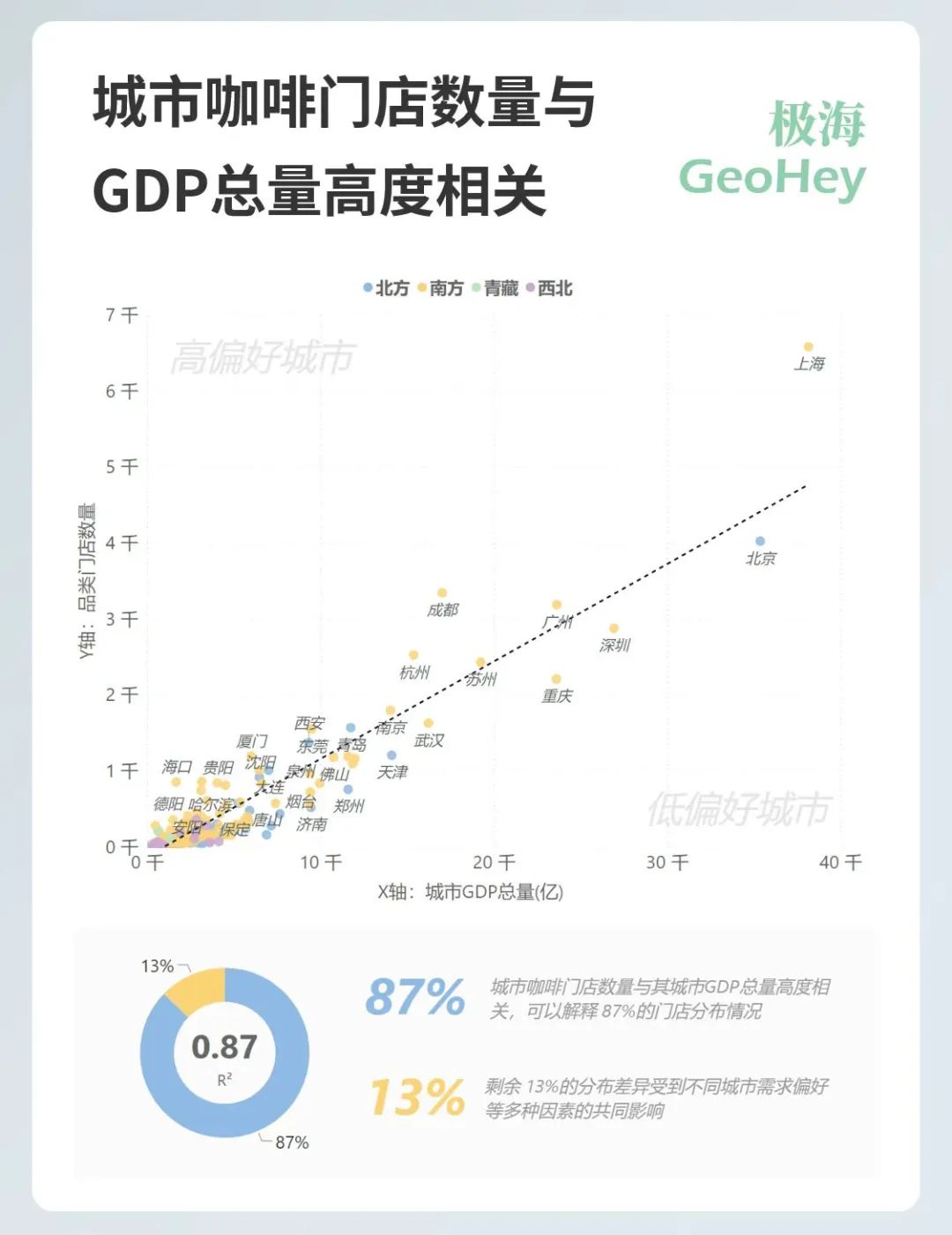

我們如何識別哪些城市更喜歡喝咖啡呢

?還記得前面這張分析GDP和咖啡門店數量的散點圖嗎,我們把明顯高于擬合線的城市標識為高偏好城市

,把明顯低于該擬合線的城市標識為低偏好城市。

我們在探索的過程中發(fā)現一個有意思的結論

,在下沉市場(咖啡門店規(guī)模在1500家以下)

,相同的品類規(guī)模下,比如都是500家咖啡店

,咖啡偏好度低,也就是綠色的點代表的城市

,頭部品牌的市場占有率普遍要遠高于咖啡偏好度高的城市

,也就是圖中紅色的點代表的城市。

這里的頭部品牌市場占有率

,我們計算的是每個城市門店數量最多的5個品牌的門店總數占該城市所有咖啡門店數量的比率

。頭部品牌市場占有率高

,通俗的理解就是在這個城市里,少數幾個大品牌占據了絕大多數市場份額。占有率低

,意味著大品牌的優(yōu)勢并不明顯

,市場上的品牌非常多元,分散

。

這張圖并不是很好理解

,所以有時間可以多看幾遍

。

這張圖要說明的就是

,在偏下沉的市場

,咖啡偏好度低的城市大品牌反而非常強勢

,而咖啡偏好程度高的城市小品牌更有機會。

簡單的說

,就是在規(guī)模體量類似的情況下,對咖啡高偏好的背后其實是對咖啡需求的多樣性更強

,需求的多樣性意味著不同品牌之間的口味和體驗差異對消費者來說是有價值的

,消費者愿意付出更多的溢價。

比如說廣東的江門

,年GDP不過3000多億,卻擁有近900家咖啡廳

,與其咖啡門店規(guī)模近似的鄭州

,是一個年GDP破萬億的大型城市

;與其GDP規(guī)模接近

,同屬廣東省的茂名,又只有不到200家咖啡廳

。

核心的原因在于,江門是著名的僑鄉(xiāng)

,咖啡文化的的輸入實際上是要早于經濟發(fā)展

。由于對咖啡的了解更加深入

,得以形成了更加多元的需求,也就需要更加多樣的品牌去滿足

,所以江門的頭部品牌市場占有率其實并不高

,擁有非常多的小眾咖啡廳

,這些咖啡店不僅僅分布在商場

,辦公樓,還能夠深入社區(qū)

,市場包容性好。

這里比較容易混淆的一件事在于

,低偏好的本質并不是市場規(guī)模小,北京

、深圳擁有幾千家咖啡店,仍被看作一個低咖啡偏好的城市

。

低偏好的本質是咖啡需求單一,就是對咖啡沒什么講究

,只要是咖啡就行,消費者需要的可能僅僅只是咖啡因

,或者一個便于洽談的第三空間

,方便、品牌

、性價比就是最核心的要素

,至于口味這個最個性化的問題

,在這里并不是最關鍵的因素。因此在這些城市的咖啡店往往需要占據流量密集的商場和辦公樓等傳統(tǒng)咖啡優(yōu)勢區(qū)域

,而社區(qū)店由于脫離消費場景,大多并不吃香

。

誰能更能夠滿足這一需求呢?主要是各大型咖啡連鎖品牌

,他們無論是在便捷性、知名度還是成本價格上都對小眾咖啡店形成了碾壓性的優(yōu)勢

,所以我們才會看到

,在這些低偏好的城市

,頭部品牌的市場占有率普遍高于平均

,非常集中。

04 咖啡品牌如何選擇下沉市場?

正如我在開頭就提到的那句話一樣

,城市選擇是一項即簡單又復雜的決策

。

說簡單是因為他并不需要過多的數據就能決策

,說復雜是驗證什么數據是有效的過程是艱難的

。單就咖啡品類而言

,我們認為有兩點是最值得關注的:

1、城市咖啡店數量

。代表市場規(guī)模

,咖啡店數量越多說明需求越大,市場咖啡教育程度越高

。對咖啡店而言,應該優(yōu)先選擇成熟市場

。

2

、城市咖啡偏好。代表需求多樣性

,對咖啡的偏好性越強,留給小眾品牌的市場空間越大

,產品過硬是關鍵

,口味

、服務

、體驗創(chuàng)新非常重要

。對于大型連鎖品牌而言

,這同樣是一個好市場,但如果想要快速占領市場

,卡位優(yōu)勢落位

,建立城市級別的壟斷優(yōu)勢

,那么低偏好城市會容易的多。

本文轉載自消費界

,

作者:王龍

關注普菲斯

普菲斯手機網站

普菲斯手機網站

頭圖來源:攝圖網

頭圖來源:攝圖網